*本ページにはプロモーションが含まれています

要支援・要介護とは?違いと認定の流れをわかりやすく解説

*本ページにはプロモーションが含まれています

*本ページにはプロモーションが含まれています

介護が必要になったときに必ず関わるのが「要支援」と「要介護」という区分です。

これは介護保険制度の中で、本人の心身の状態に応じて支援やサービスを適切に受けられるように設けられた仕組みです 。

しかし違いが分かりにくく、申請方法や利用できるサービスについて誤解されることも少なくありません 。

本記事では要支援と要介護の基本的な考え方や違い 、基準やサービス内容 さらに申請の流れや費用について分かりやすく解説します 。

制度を正しく理解し早めに備えることが 安心して介護生活を送る第一歩となります

要支援・要介護とは?基本の考え方

介護保険制度において「要支援」「要介護」という言葉は、日常生活を送るうえでどの程度の支援や介護が必要かを示す重要な区分です。

まず「要支援」とは、基本的には自立した生活が可能であるものの、一部に生活支援や介護予防が必要な状態を指します。

例えば、掃除や買い物などの家事、軽い身の回りの介助を受けることで自立を維持できる高齢者が該当します。

一方「要介護」とは、身体機能や認知機能の低下により日常生活に継続的な介護が必要な状態を指し、入浴や排せつ、食事など生活の根本にかかわる支援を受けなければならないケースが含まれます。

この区分の目的は、単に高齢者を分類することではなく、本人の生活の質を維持・向上させ、できる限り自立を支援することにあります。

要支援では介護予防サービスを中心に提供し、要介護では生活全般を支えるための多様な介護サービスが提供されます。

つまり、要支援・要介護の認定は、必要なサポートを的確に結びつけるための仕組みであり、安心して介護生活を送るための基盤となるのです。

要支援と要介護の違い

介護保険制度における「要支援」と「要介護」は、高齢者の自立度や必要な支援の範囲に応じて区別されています。

まず「要支援」は、日常生活の多くを自分で行えるものの、部分的に介護や支援を必要とする状態を指します。

例えば、家事や買い物などの生活支援、軽い身体介助を受けることで自立を維持できる人が該当します。

主に介護予防を目的としたサービスが利用でき、デイサービスや訪問介護などを通じて、生活機能の維持や改善が重視されます。

一方「要介護」は、食事や排せつ、入浴など基本的な生活動作に継続的な介助が必要な状態です。

認知症や身体機能の低下が進み、自立した生活が難しい場合に認定されます。

利用できるサービスの範囲も広く、訪問介護、訪問看護、通所リハビリ、特別養護老人ホームなど多様な介護サービスを組み合わせて生活を支えます。

このように、要支援は「できる限り自立を維持するための支援」、要介護は「生活全般を支えるための介護」と整理できます。

それぞれの違いを理解することは、本人や家族が適切なサービスを選び、安心した生活を送るための第一歩となります。

要支援の基準と利用できるサービス

要支援とは、介護を必要とするほどではないものの、日常生活を送るうえで部分的な支援が求められる状態を指します。

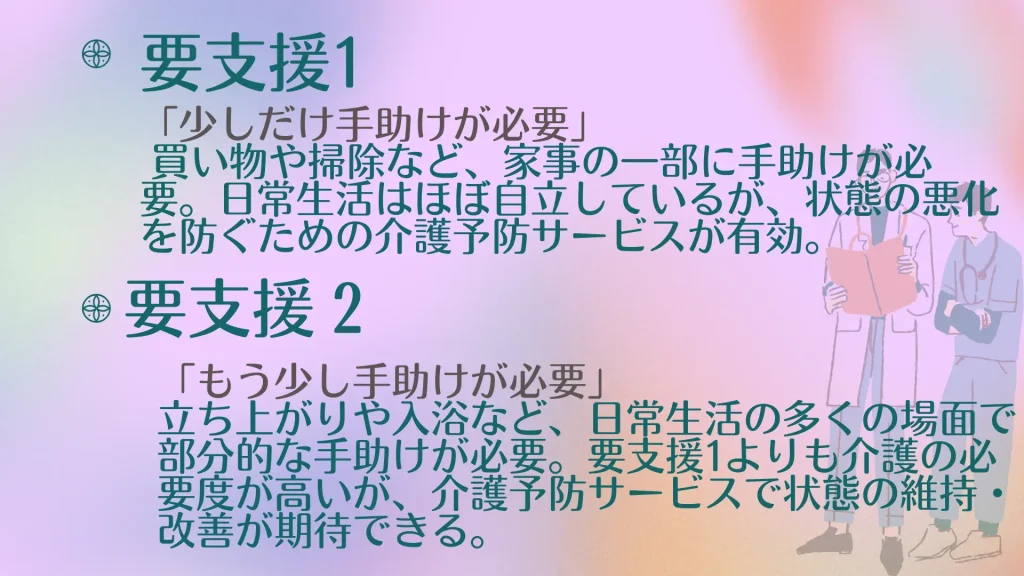

要支援には「要支援1」と「要支援2」があり、基準は自立度の違いにあります。

要支援1は、基本的な生活動作はほぼ自分で行えるが、家事や外出など一部で支援が必要な状態です。

要支援2は、立ち上がりや移動などにやや不安があり、継続的な支援が求められるケースが該当します。

要支援の人が利用できるのは「予防給付」と呼ばれる介護予防サービスです。

これは介護が必要な状態へ進行しないようにすることを目的としており、心身機能の維持や改善を重視します。

具体的には、訪問介護による掃除や調理などの生活支援、デイサービスでの運動や機能訓練、訪問看護による健康管理などが含まれます。

また、福祉用具の一部レンタルや住宅改修といった生活環境の整備も対象となります。

要支援に認定された場合は、地域包括支援センターが中心となってケアプランを作成し、必要に応じたサービスを受けられます。

早い段階での適切な支援は、自立した生活を長く続けるために非常に重要です。

要介護の基準と利用できるサービス

要介護とは、日常生活を自分一人で営むことが難しく、継続的に介護が必要と判断された状態を指します。

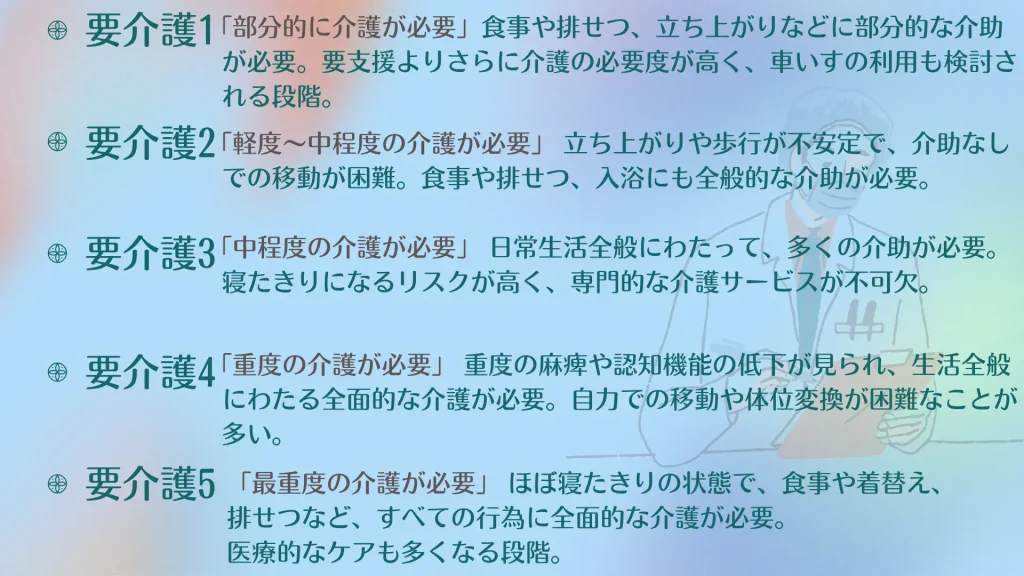

要介護度は1から5まであり、数字が大きいほど介護の必要度が高いことを意味します。

要介護1は立ち上がりや歩行などに一部介助が必要な段階で、要介護2は身の回りの動作や外出に介助が増える状態です。

要介護3になると排泄や入浴など日常生活の多くで介助が必要となり、要介護4では寝たきりに近い生活でほぼ全面的な介護が求められます。

最も重度の要介護5は、ほぼ全介助で常時介護が必要な状態です。

要介護に認定されると、在宅介護と施設介護の両方のサービスを選択できます。

在宅介護では訪問介護や訪問看護、デイサービス、ショートステイなどを利用できます。

施設介護では特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、有料老人ホームなどが代表的です。

また、要介護の方は福祉用具のレンタルや購入補助、住宅改修(手すりの設置や段差解消)といった生活環境を整えるための支援も受けられます。

これらのサービスはケアマネージャーによるケアプランに基づいて提供され、本人と家族の負担軽減を目的としています。

要介護認定を受けることで、多様な支援を柔軟に組み合わせて生活を支えることが可能になります。

要介護認定の申請と流れ

要介護認定は、介護保険サービスを利用するために必ず必要な手続きです。

申請は本人または家族が市区町村の介護保険課窓口に行い、介護保険被保険者証を添えて行います。

地域包括支援センターやケアマネージャーに代行を依頼することも可能です。

申請後、まず主治医が「主治医意見書」を作成します。

これは病気や身体の状態、認知症の有無などを記録した重要な資料で、認定判断の基礎となります。

同時に、市区町村の職員や委託調査員が自宅や施設を訪問し、本人の生活動作や心身の状況を確認する「認定調査」が行われます。

ここでは歩行や食事、排泄などの日常生活動作(ADL)や、記憶や判断力などの認知機能について詳細にチェックされます。

調査内容と主治医意見書はコンピュータ判定にかけられ、一次判定が行われます。

最終的な判断は、専門家で構成される「介護認定審査会」で審査されます。

一次判定の結果を踏まえつつ、医師や看護師、社会福祉士などが総合的に判断し、要支援1〜2または要介護1〜5の区分が決定されます。

認定結果は通常30日以内に通知され、有効期間は原則6か月から12か月です。更新の際も同じ流れで再申請が必要です。

この一連の流れを理解しておくことで、スムーズに介護サービス利用へとつなげることができます。

費用と自己負担について

介護サービスを利用する際には費用が発生し、利用者は原則として介護サービス費用の1割から3割を自己負担します

自己負担割合は本人や世帯の所得によって決まり、一定以上の所得がある人は2割または3割の負担となります。

一方で低所得者は1割負担で利用できるため経済状況に応じて公平に設定されています。

また介護サービスを利用した際に自己負担が高額になり過ぎないよう高額介護サービス費制度が用意されています。

この制度は1か月に支払う自己負担額が所得区分ごとに定められた上限額を超えた場合、その超過分が払い戻される仕組みです。

これにより安心して必要なサービスを継続的に受けられるよう配慮されています。

さらに介護保険制度では40歳以上の人が介護保険料を納める仕組みになっています。

65歳以上の方は年金から天引きされ、40歳から64歳までの方は医療保険料と一緒に徴収されます 。

この介護保険料と国や自治体の公費が介護サービスの財源となり、必要な人に提供されます 。

費用や負担の仕組みを理解することで利用者や家族は安心して制度を活用できます

要支援・要介護に関するよくある誤解

要支援や要介護に関してはいくつかの誤解が広がっています 。

まず「介護保険で全部まかなえるのか」という点ですが、 実際には介護保険が適用される範囲には上限があり、 その範囲を超えるサービス利用分や生活費 食費 居住費などは自己負担となります。

そのため介護保険だけで全てを賄えるわけではありません。

次に「誰でも同じサービスが受けられるのか」という点については、 要支援1・2や要介護1〜5といった認定区分によって利用できるサービスの内容や回数に差があります。

さらに本人の状態や生活環境に応じてケアマネジャーがケアプランを作成するため、 実際に受けるサービスは一人ひとり異なります。

最後に「申請すれば必ず通るのか」という点ですが、 要介護認定は市区町村による厳格な調査と主治医の意見書、 介護認定審査会の判定を経て決定されます。

したがって申請したからといって必ず要支援や要介護に認定されるわけではありません 。

誤解を正しく理解することで制度を現実的に活用できるようになります

まとめ:要支援・要介護を理解して安心の介護生活を

要支援や要介護の制度は、 介護が必要になったときに安心して生活を続けるための大切な仕組みです。

しかし正しく理解していなければ、 いざという時に戸惑ったり、 必要なサービスを受けられない可能性もあります 。

介護保険制度では本人の心身状態に応じて「要支援」と「要介護」に区分され、 それぞれ利用できるサービスや支援内容が異なります。

この仕組みを早い段階から理解し 、自分や家族にとって必要な準備を進めておくことが大切です 。

また要介護認定の申請には市区町村への手続きや調査 主治医意見書などが必要となり、 時間を要する場合もあるため 、介護が本格的に必要になる前に申請をしておくことが安心につながります。

加えて 自己負担や費用の仕組みについても把握しておくと、 将来の生活設計にも役立ちます。

制度を正しく理解し、 早めの行動を心がけることで 介護を必要とする場面でも落ち着いて対応でき、 家族にとっても本人にとっても安心した生活を送ることができます。

要支援・要介護FAQ(よくある質問)

なっとくのお墓探しは資料請求から