*本ページにはプロモーションが含まれています

【地域包括支援センター】③「総合相談支援」とは?困りごとをまるごと解決する仕組み

*本ページにはプロモーションが含まれています

*本ページにはプロモーションが含まれています

親の介護や将来の生活について、「どこに相談すればいいのかわからない」と感じたことはありませんか?

そんなときに頼りになるのが「地域包括支援センター」です。

ここでは、介護・福祉・医療・生活など、さまざまな悩みをワンストップで受け止めてくれる“地域の総合相談窓口”としての役割を担っています。

この記事では、「総合相談支援」とは何か、どんなサポートが受けられるのかをわかりやすく解説します。

地域包括支援センターとは?

誰のための施設?

地域包括支援センターは、高齢者だけでなく、その家族や地域に暮らすすべての人の「安心した生活」を支えるために設立された公的機関です。

介護や健康、生活のちょっとした困りごとなど、「どこに相談すればいいかわからない」ときに、まず頼れる身近な窓口です。

地域ごとに設置されており、行政と連携しながら地域の福祉の中心的な役割を果たしています。

なぜ設立されたのか?

高齢化が進み、家族や地域とのつながりが薄れつつある中で、「一人で悩みを抱え込む人」が増えています。

こうした社会的背景を受けて、行政が中心となり、地域包括支援センターが設立されました。

目的は、介護や福祉の問題を早期に発見し、地域全体で支え合う仕組みをつくることです。

まさに、地域社会の“セーフティネット”といえる存在です。

「総合相談支援」とは?

生活全般の困りごとを幅広くカバー

「総合相談支援」は、介護・健康・医療・福祉・権利擁護など、生活全般に関する悩みを幅広く受け止める仕組みです。

たとえば、「介護保険の申請をしたい」「認知症の親の見守りが心配」「金銭管理に不安がある」といった相談にも対応します。

専門職が一人ひとりの状況を丁寧に聞き取り、必要な支援へとつないでくれます。

専門職チームによる支援体制

地域包括支援センターには、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどの専門職が配置されています。

保健師は健康や医療面、社会福祉士は福祉・生活全般の相談、主任ケアマネは介護サービスの調整を担当。

それぞれの専門知識を活かして、チームで支援を行うのが大きな特徴です。

困りごとを“分野ごとにたらい回し”されることなく、総合的にサポートを受けられます。

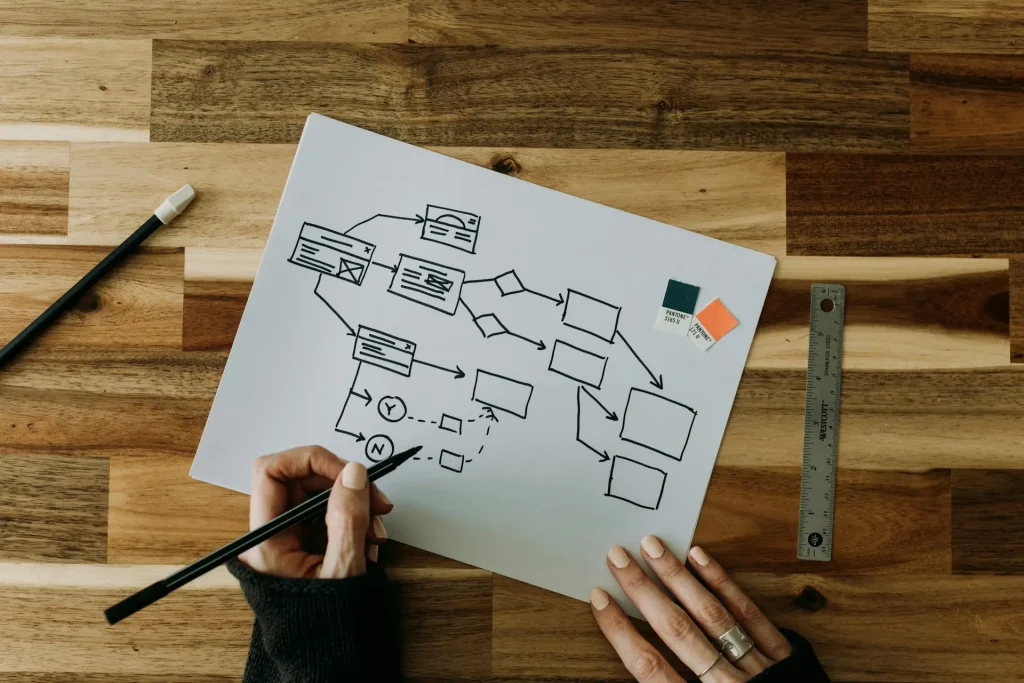

相談の流れと利用方法

相談から支援までのステップ

まずは電話や直接来所で相談をします。内容を聞き取ったうえで、必要に応じて自宅訪問や面談を行い、課題の整理や支援内容を一緒に考えてくれます。

その後、行政や介護事業所、医療機関などと連携しながら、実際の支援へとつなげていく流れです。

困りごとが解決するまで継続的に見守りを行ってくれる点も安心です。

費用はかかる?利用できる人は?

地域包括支援センターへの相談は、基本的に無料です。

利用できるのは、65歳以上の高齢者本人だけでなく、その家族や地域の関係者も含まれます。

介護保険を利用していない人でも相談可能です。

「まだ介護が必要な段階ではないけれど不安」という人にも、気軽に活用してほしい窓口です。

地域包括支援センターを活用するメリット

家族の負担軽減につながる

介護や生活の悩みを一人で抱え込むと、家族全体が疲弊してしまうこともあります。

早めに地域包括支援センターへ相談すれば、専門職が一緒に解決策を考えてくれるため、精神的な負担が大きく軽減されます。

特に介護初期の段階での相談は、問題の悪化を防ぐ大きなポイントになります。

地域全体で支え合う仕組みづくり

地域包括支援センターは、個人の相談対応だけでなく、地域のサロン活動や見守りネットワークの形成にも力を入れています。

地域住民やボランティア、自治体と連携しながら、「支え合う地域づくり」を進めているのです。

地域で人と人がつながり直すことが、介護予防にも大きく役立ちます。

まとめ|「総合相談支援」は地域の安心を守る拠点

地域包括支援センターの「総合相談支援」は、高齢者本人だけでなく、その家族や地域全体の安心を守るための大切な仕組みです。

介護や生活の悩みは、早めに相談することでトラブルを防ぎ、安心した暮らしへとつながります。

困った時は「とりあえず相談してみよう」と思える場所が、あなたの地域にも必ずあります。

地域包括支援センター「総合相談支援」FAQ(よくある質問)

なっとくのお墓探しは資料請求から