*本ページにはプロモーションが含まれています

【法事の疑問】喪主と施主の違いとは?役割・立場・費用を整理

*本ページにはプロモーションが含まれています

*本ページにはプロモーションが含まれています

法事や葬儀でよく耳にする「喪主」と「施主」。似たように使われることが多いですが、実は役割や意味には違いがあります。

特に法事の場面では「誰が喪主?」「施主って何をする人?」と混乱する方も少なくありません。

本記事では喪主と施主の違いをわかりやすく解説し、法事における立場や役割を整理していきます。

正しく理解しておくことで、準備や対応の不安を減らすことができます。

喪主とは?基本的な役割と立場

葬儀における喪主の位置づけ

喪主とは、葬儀全体を取り仕切る遺族の代表者を指します。

葬儀社や僧侶、参列者とのやり取りを担う立場であり、精神的にも実務的にも中心的な役割を果たします。

一般的には葬儀の案内や挨拶を行い、故人に代わって参列者を迎える重要な存在です。

法事で喪主が担う役割

法事においても喪主は参列者を迎え、僧侶への挨拶や進行の調整を行う役割を持ちます。

葬儀と比べると規模は小さいものの、親族や知人を代表して法事を円滑に進める立場としての責任があります。

誰が喪主になるのが一般的か

喪主は通常、故人の配偶者や長男が務めることが多いですが、家族構成や地域の慣習によって異なる場合もあります。

近年では配偶者が高齢の場合、子どもや孫世代が喪主を務めるケースも増えています。

大切なのは、故人を偲ぶ気持ちを持ちつつ親族の合意を得ることです。

施主とは?意味と役割

施主の基本的な意味

施主とは、葬儀や法事において費用を負担し、全体の準備や取り仕切りを担う立場を指します。

特に法要に関しては、供養を滞りなく行えるよう調整役を担う重要な存在です。

法事で施主が行うこと(準備・費用負担など)

法事における施主の主な役割は、会場や僧侶の手配、参列者への案内、返礼品や食事の準備などです。

また、費用を負担する責任を持ち、当日の進行が円滑になるよう全体を取りまとめます。

喪主と施主が同じ場合・異なる場合

喪主と施主が同じ人物の場合、意思決定が迅速に行えるため葬儀や法事がスムーズに進行します。

一方で別の人物が施主を務める場合は、役割分担が明確になり、精神的・経済的な負担を分散できる利点があります。

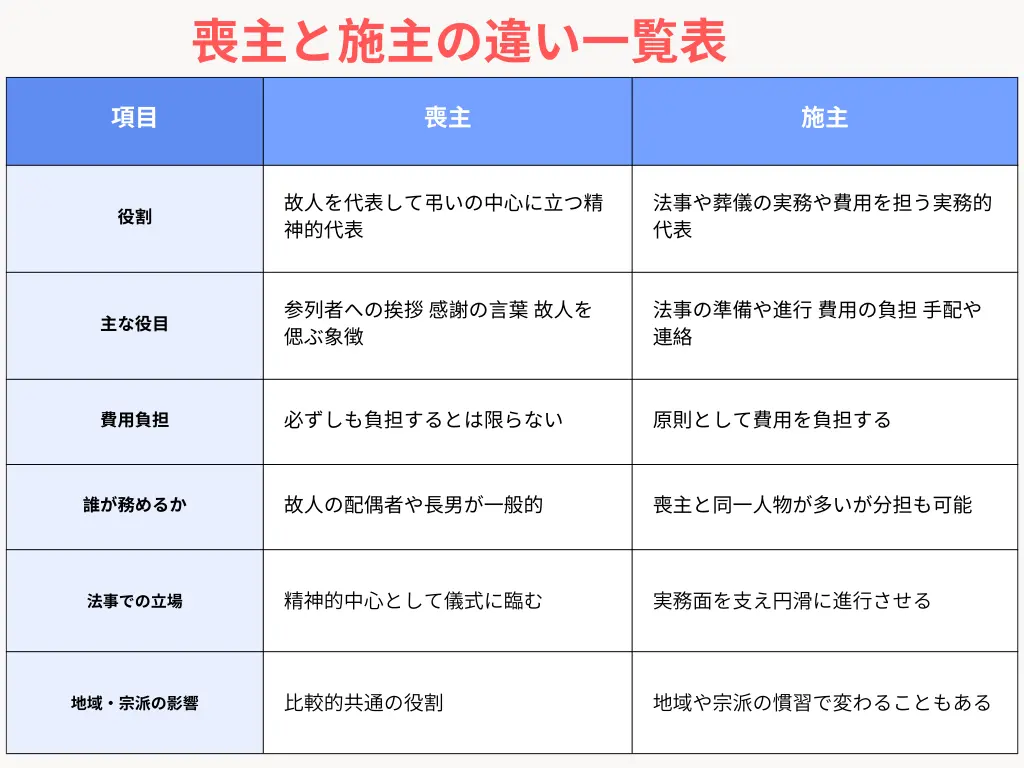

喪主と施主の違いを整理

立場の違い(精神的代表 vs 実務的代表)

喪主は遺族を代表し、葬儀や法事において精神的な中心となる存在です。

一方で施主は実務的な責任者であり、費用の負担や全体の運営を取り仕切ります。

このため、喪主は「心の代表」、施主は「実務の代表」と位置づけられます。

費用負担の有無

喪主が必ずしも費用を負担するわけではありません。

費用の負担者は施主とされるのが一般的であり、喪主と施主が同一人物である場合は精神的・経済的責任を両方担うことになります。

法事での実際の分担例

法事では喪主が僧侶や参列者への挨拶を務め、施主は会場準備やお布施、会食の手配などを担うケースが多いです。

両者が分担することで儀式が円滑に進み、遺族にかかる精神的・経済的な負担を和らげることにつながります。

法事における喪主と施主の選び方

家族構成による決め方

法事の喪主は故人に最も近い配偶者や長男が担うことが多いです。

施主は経済的に支える立場の人が選ばれ、兄弟姉妹や子どもが分担する場合もあります。

家族構成に応じて柔軟に役割を決めることが重要です。

高齢の親族がいる場合の配慮

喪主が高齢で負担が大きい場合は、実務を別の家族が施主として引き受けることも一般的です。

例えば高齢の母親が喪主となり、実際の運営や費用面は子どもが施主として担うケースが多く見られます。

地域や宗派による慣習の違い

地域や宗派によっては喪主と施主を同一人物が担うのが慣例とされる場合があります。

一方で分担を前提とする地域もあり、慣習に従って選ぶことが望ましいです。

迷ったときは葬儀社や寺院に相談するのも良い方法です。

まとめ|喪主と施主の違いを理解して法事を円滑に進めよう

喪主と施主はどちらも法事に欠かせない重要な役割ですが、その立場と担う内容は異なります。

喪主は精神的な代表者として故人を弔い、参列者に対して感謝を伝える中心的な存在です。

一方、施主は実務面や費用面を支える立場であり、準備や進行に関わる負担を担います。

両者が同じ人物になることもあれば、分担して負担を軽減することもあります。

家族構成や高齢の親族の有無、地域や宗派の慣習に応じて柔軟に役割を決めることが、法事を円滑に進める鍵となります。

違いを正しく理解することで無用な混乱を避け、遺族や参列者にとって心のこもった法事を実現することができるでしょう。

喪主と施主の違いFAQ(よくある質問)

なっとくのお墓探しは資料請求から