*本ページにはプロモーションが含まれています

地域包括支援センターの役割②「権利擁護」|高齢者を守る支援の仕組みを徹底解説

*本ページにはプロモーションが含まれています

*本ページにはプロモーションが含まれています

一人暮らしの親が詐欺にあわないか心配

施設に入居した親が虐待されていないか心配

高齢化が進む今、「権利擁護(けんりようご)」という言葉を耳にする機会が増えています。

認知症や判断力の低下などにより、詐欺や悪質商法、財産トラブルに巻き込まれる高齢者が増えている中で、その人の「尊厳」や「意思」を守るための仕組みが求められています。

そんな中、地域の最前線で「権利を守る支援」を行っているのが、地域包括支援センターです。

この記事では、センターの「権利擁護」の役割と具体的な支援内容をわかりやすく解説します。

地域包括支援センターの権利擁護とは?

地域包括支援センターの重要な役割の一つが「権利擁護」です。

これは、高齢者が地域の中で安心して暮らし続けるために、その人の「尊厳」と「自己決定」を守る取り組みを指します。

年齢を重ねることで判断力が低下したり、家族関係が複雑化したりする中で、経済的・心理的なトラブルに巻き込まれる高齢者は少なくありません。

そうしたとき、センターは行政や警察、司法機関などと連携しながら、高齢者を守るための支援を行います。

つまり、単なる相談窓口ではなく、「地域のセーフティネット」としての機能を担っているのです。

「権利擁護」の意味と目的

「権利擁護」とは、簡単に言えば「自分らしく生きる権利を守ること」です。

具体的には、虐待や詐欺、金銭トラブルなどから高齢者を守るとともに、本人の意思を尊重した生活が続けられるように支援することを目的としています。

判断力が低下しても、できる限り自分の意思を大切にし、他者に左右されずに生きられるようにする

――それが権利擁護の根幹です。

対象となる人・相談内容

対象となるのは、認知症や知的障害、精神疾患などで判断力が十分でない高齢者を中心に、財産管理の不安、悪質商法の被害、家族や施設職員からの虐待など、幅広い相談が寄せられます。

センターはそれぞれのケースに応じて、成年後見制度の活用や行政機関への通報、地域との連携など、最適な支援策を提案します。

高齢者本人だけでなく、家族や地域の人からの相談にも対応できる点が大きな特徴です。

具体的な支援内容と関係機関との連携

地域包括支援センターでは、権利擁護の実現に向けて多様な支援を行っています。

特に重要なのが「成年後見制度の活用支援」「高齢者虐待への対応」「悪質商法や詐欺被害の防止」です。

これらの支援を行う際には、センターだけで完結するのではなく、行政、警察、弁護士、社会福祉協議会などと密接に連携し、ケースごとに最も効果的な対策を取ります。

つまり、センターは地域全体のネットワークのハブとして、困難を抱える高齢者を多角的に支える存在なのです。

成年後見制度の利用支援

判断力が低下した高齢者が財産を適切に管理できない場合、センターは「成年後見制度」の利用をサポートします。

家庭裁判所への申立て手続きや、後見人候補者の選定に関する相談にも応じ、本人の権利と財産を守るための橋渡しを行います。

これにより、悪質な契約や金銭トラブルを未然に防ぐことが可能になります。

高齢者虐待への対応

身体的・心理的・経済的な虐待が疑われる場合、センターは通報を受け、速やかに実態把握と安全確保を行います。

必要に応じて警察や行政機関と連携し、保護や支援を実施します。

被害を最小限に抑え、加害者側への支援や再発防止にも取り組む点が特徴です。

悪質商法・詐欺被害の防止

近年、訪問販売や電話勧誘などによる高齢者の詐欺被害が増えています。

センターでは、地域の見守りネットワークや啓発活動を通じて被害防止に努めています。

また、実際に被害が発生した場合には、警察や消費生活センターと連携して対応し、再発防止を支援します。

特殊詐欺のメインターゲットは高齢者

近年、電話を利用した「オレオレ詐欺」「還付金詐欺」「架空請求詐欺」など、いわゆる特殊詐欺の被害が後を絶ちません。

その中でも特に狙われやすいのが高齢者です。

高齢者は社会的信頼や貯蓄がある一方で、孤立や情報弱者になりやすく、詐欺グループから「だましやすいターゲット」と見なされる傾向にあります。

被害を防ぐには、家族や地域が連携し、常に最新の詐欺手口を共有することが大切です。

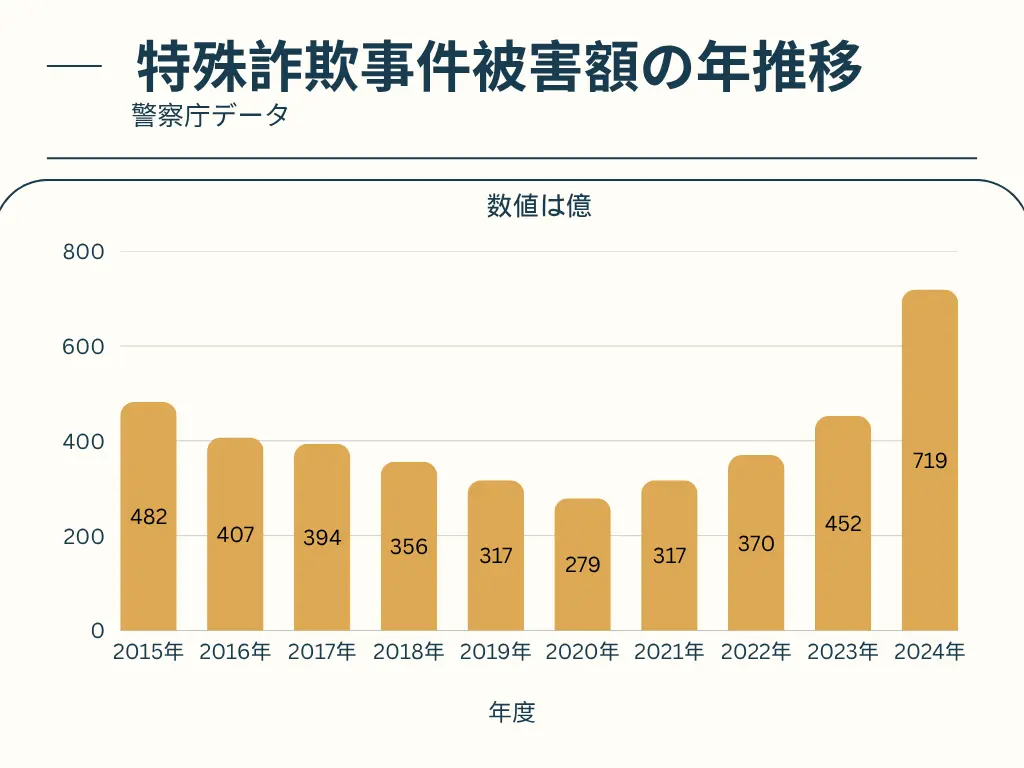

詐欺事件の年推移

警察庁の統計によると、特殊詐欺の認知件数は一時的に減少した年もありましたが、手口の変化により再び増加傾向を示しています。

特に電話を使った詐欺は依然として高水準で推移しており、地域によっては前年を上回る被害件数が報告されています。

これは、詐欺グループが摘発を受けても新たな手法で再犯を繰り返す構造的な問題が背景にあります。

2022年から2023年にかけて凶悪事件を起こした、トクリュウの代表的集団「ルフィ事件」で改めて特殊詐欺への関心が高まっていたはずなのに2024年は、被害額が跳ね上がっています。

これは明らかに新しい手法で高齢者だけでなく若い世代までも被害に遭っていると思われます。

若い世代でも騙される現代の詐欺犯罪において、高齢者は常に狙われています。

高齢者の親を持つ息子娘世代は「自分の親だけは大丈夫」と思わない事です。

被害における高齢者割合

特殊詐欺の被害者の約8割が65歳以上の高齢者とされており、その多くが一人暮らしまたは高齢夫婦世帯です。

家族との連絡が少ないほど、詐欺のリスクは高まります。

特に「息子を名乗る人物からの電話」や「自治体職員を装う還付金の案内」などは典型的な事例です。

巧妙化する詐欺手口

最近ではAI音声やSMS(ショートメッセージ)を悪用し、本人や公的機関を装うケースも増えています。

実在する銀行名や役所名を名乗るなど、非常に信ぴょう性の高い内容であるため、誰でもだまされる可能性があります。

まずは「知らない番号には出ない」「一人で判断しない」を徹底し、周囲に相談することが被害防止の第一歩です。

相談の流れと支援体制

地域包括支援センターでは、高齢者本人や家族、地域住民から寄せられる「権利擁護」に関する相談を、段階的かつ丁寧に対応しています。

最初の一歩は、電話や窓口での相談から始まります。センターでは専門職がチームで協力し、問題の内容や緊急性に応じて、最適な支援につなげていく仕組みを整えています。

行政機関や医療・福祉機関との連携も密に行い、単発の対応ではなく継続的なサポートを重視している点が特徴です。

まずは電話・来所相談から

地域包括支援センターでは、高齢者本人や家族、地域住民から寄せられる「権利擁護」に関する相談を、段階的かつ丁寧に対応しています。

最初の一歩は、電話や窓口での相談から始まります。センターでは専門職がチームで協力し、問題の内容や緊急性に応じて、最適な支援につなげていく仕組みを整えています。

行政機関や医療・福祉機関との連携も密に行い、単発の対応ではなく継続的なサポートを重視している点が特徴です。

まずは電話・来所相談から

地域包括支援センターへの相談は、誰でも無料で利用できます。

高齢者本人だけでなく、家族、近隣住民、介護事業者などからの相談も受け付けています。

まずは電話で現状を確認し、必要に応じて来所相談や訪問支援に発展します。

相談内容は秘密が厳守されるため、安心して悩みを打ち明けることができます。

また、虐待や詐欺のように緊急性が高い場合は、即時に関係機関と連携し、迅速な対応を取ります。

専門職がチームで対応

センターには、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーといった専門職が常駐しており、それぞれの専門性を活かしてチームで支援を行います。

例えば、健康面の課題には保健師、生活や金銭管理の課題には社会福祉士、介護に関する課題には主任ケアマネジャーが中心となって対応します。

チーム内で情報を共有しながら、必要に応じて弁護士や行政担当者とも連携し、包括的に高齢者の権利を守る体制を整えています。

地域での権利擁護を広げる取り組み

地域包括支援センターでは、個別の相談対応にとどまらず、地域全体で高齢者の権利を守る仕組みづくりにも力を入れています。

少子高齢化が進む中で、近隣住民や地域団体が互いに支え合う体制を築くことが重要です。

そのため、センターは「見守りネットワーク」の構築や「市民後見人」の育成などを通じて、地域全体で高齢者を支える環境を整えています。

これにより、トラブルや虐待を未然に防ぎ、安心して暮らせる地域づくりが実現します。

見守りネットワークの強化

地域包括支援センターは、民生委員、自治会、郵便局、銀行、介護事業所などと協力し、見守りネットワークの構築を進めています。

これにより、一人暮らしの高齢者や支援が必要な人の異変を早期に発見し、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。

たとえば、電気・ガス料金の滞納や郵便物の滞留など、日常の小さなサインを地域全体で共有し、早期対応につなげる仕組みが整えられています。

見守りは「地域の安心安全の土台」として、権利擁護の重要な役割を果たしています。

市民後見人の育成

市民後見人とは、判断能力が低下した高齢者の生活や財産を、地域住民が専門的な知識をもって支える制度です。

地域包括支援センターでは、行政や社会福祉協議会と連携し、市民後見人の育成研修や支援体制の整備を進めています。

これにより、成年後見制度をより身近に活用できるようになり、家族がいない高齢者でも安心して生活できる環境づくりが進みます。

地域全体で「支える力」を育むことこそが、持続可能な権利擁護の鍵となっています。

まとめ|「権利を守る」ことは「その人らしさを守ること」

地域包括支援センターにおける「権利擁護」は、単にトラブルを防ぐための制度ではなく、高齢者一人ひとりが自分らしく生きるための大切な仕組みです。

財産や契約などの法的な問題だけでなく、生活の中での意思決定や人との関わりを支えることも「権利を守る」ことに含まれます。

誰もが安心して暮らせる地域をつくるためには、身近な相談窓口としてセンターの存在を知り、早めに相談することが何より重要です。

地域全体で支え合い、互いの尊厳を尊重する社会づくりが求められています。

早めの相談が安心につながる

「まだ大丈夫」と思っていても、判断力の低下やトラブルは突然訪れることがあります。

問題が大きくなる前に、地域包括支援センターへ早めに相談することで、適切な支援や制度を利用できる可能性が広がります。

早期の相談は、本人だけでなく家族の負担軽減にもつながり、安心した生活を続けるための第一歩となります。迷ったときこそ、地域の専門機関に声をかける勇気が大切です。

地域包括支援センターの役割「権利擁護」FAQ(よくある質問)

なっとくのお墓探しは資料請求から