*本ページにはプロモーションが含まれています

改葬許可証書き方と具体的な記入例は?必要書類や有効期限など注意点まとめ

*本ページにはプロモーションが含まれています

*本ページにはプロモーションが含まれています

今現在お墓に埋葬されている遺骨を別の場所へ移す事を改葬と言います。

改葬の場合改葬許可証が必要となるため、役所で改葬許可申請書に必要事項を書く事になるのですが、

わかりにくい項目があり戸惑う高齢者が多いのです。

などよくわからない事があります。

そこで改葬許可申請書の具体的な書き方と記入例をわかり易く説明します。

改葬許可証とは改葬する際絶対必要な書類

改葬許可申請書の書き方と具体的な記入例

記入の上で注意すべき点

改葬許可証の有効期限

改葬許可証取得で必要となる書類や物

これで改葬許可証取得に際し戸惑う事はなくなるはずです。

改葬の手続きを現在進行形で行っている方も、近いうちに改葬を考えている方も是非参考にして下さい。

改葬許可証とは

あるお墓に納骨されている遺骨を何らかの理由により別の場所へ移す場合には改葬許可証がないと、次の納骨場所では受け入れることが出来ません。

改葬許可証は現在納骨されている場所の市区町村役場で改葬許可申請書を入手し、必要事項記入の上必要書類を添付することで改葬許可証となります。

つまり公的機関が「この遺骨は間違いなく〇〇〇〇さんです」と認め証明したものになりますので、受け入れ先は問題なく受け入れる事が出来るのです。

これが改葬許可証も無く、受け入れ先に納骨してくれと言っても無理な話しです。

何処の誰のかわからない遺骨を受け入れる事は出来ませんし、それがもしも違法性のある遺骨だったとしたら受け入れ先は罰則を受ける事にもなってしまいます。

霊園管理者は適正な維持管理を行うためにも役所が証明する改葬許可証が絶対必要なのです。

改葬許可申請書の書き方と具体的な記入例

改葬許可申請書は基本的に欄を埋めていけば問題ありません。

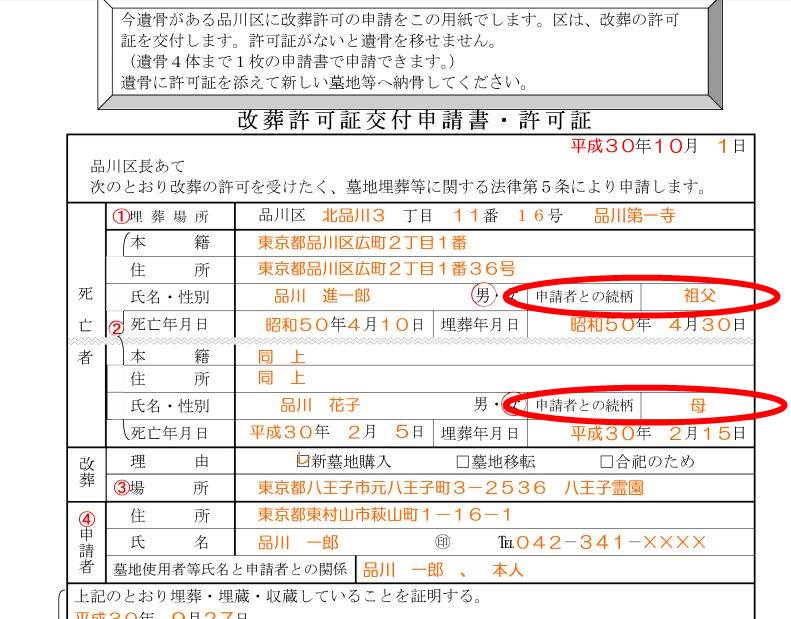

都内大田区の例でご説明します。

他の役所でも大体同じようなものですので参考にして下さい。

①死亡者の情報

本籍・住所・氏名・性別・死亡年月日などを記入します。

田舎などの先祖代々のお墓を墓じまいして改葬する場合、離れたご先祖様だと死亡年月日がわからない事もあります。

通常は墓石の彫刻や過去帳に書いてあるはずですが、中には情報が無いご先祖様もいる場合があります。

そのような場合は「不詳」と記入してください。

②埋葬の場所・埋葬年月日

これは現在埋葬されているお墓の場所になります。

通常寺墓地や民営霊園や公営霊園の場合必ず永代使用承諾証が発行されているはずですので住所がわかります。

埋葬年月日も永代使用承諾証に管理者が埋葬年月日を記入しているはずです。

しかし地方には今でも個人の所有地などにある屋敷墓地などと言われるいわゆるみなし墓地の場合管理者がいないので埋葬年月日が不明の場合もありますので、わからない場合は「不詳」で。

③改葬の理由

改葬の理由はほとんどの場合

墓地移転の為

新墓地購入の為

などにすれば問題ありません。

④改葬の場所

新しい受け入れ先のお墓などの住所となります。

⑤申請者情報

改葬許可申請書を提出する方の情報です。

申請者の住所・氏名・続柄・墓地使用者との関係を記入します。

墓地使用者と改葬許可申請する人が違う場合は委任状などが必要になります。

詳しくはこちらの委任状又は承諾書をご覧ください。

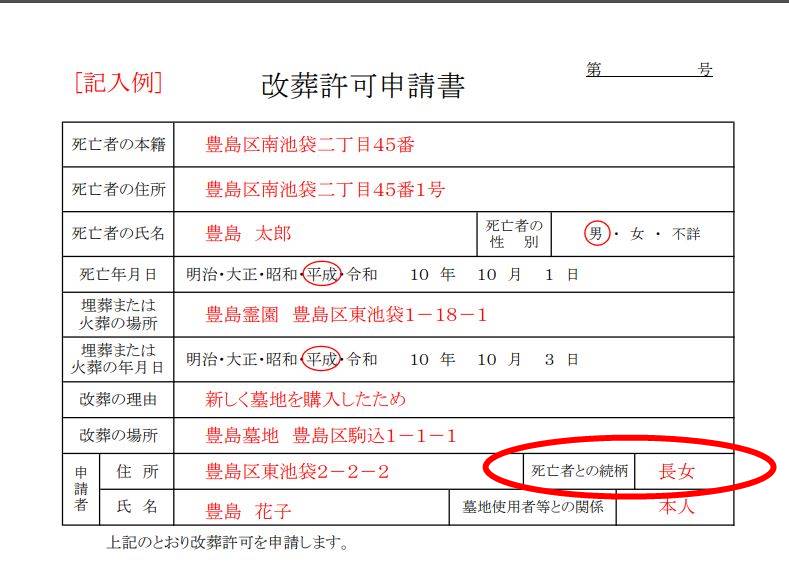

死亡者との続柄

これが最も間違えやすくわかりにくい記入欄です。

死亡者から見て申請者との続柄?

申請者から見て死亡者との続柄?

皆さんどっちだと思いますか?

実はこれ役所によって違うのです。

ほとんどの場合は死亡者から見た続柄なのですが、中には申請者から見た続柄の役所もあるのです。

都内豊島区の改葬許可申請書の記入例を例にあげてみますと、「死亡者との続柄」は長女となっています。

つまり死亡者から見て申請者は長女と言う事です。

しかし同じ都内品川区の改葬許可申請書を見てみますと

「申請者との続柄」となっており申請者から見て死亡者は祖父・母となっています。

同じ都内でも正反対なので戸惑う方が多いのです。

「死亡者との続柄」となっている場合は死亡者から見て申請者は何にあたるか

「申請者との続柄」となっている場合は申請者から見て死亡者は何にあたるか

と言う事になります。

わかりにくいですね。

統一していただきたいですね。

記入内容が不明な時は?

例えば田舎の先祖代々の遺骨を墓じまいする場合によくあることですが、ひいおじいさんなど会った事がないようなご先祖様の場合、死亡日時や埋葬年月日などがわからない場合があります。

お墓にも彫刻していないし、過去帳や位牌もない場合などこれらがわからない場合は欄を空欄にしないで、

不詳

と記入してください。

いくら調べてみてもわからない事はわからないので、不詳と書けば問題ありません

改葬許可証の有効期限は?

改葬許可証を取得したら通常はすぐに現在のお墓から遺骨を取り出し、次の場所へ遺骨を持って行き納骨するのが一般的な流れとなっています。

しかし中には色々な事情によりすぐに遺骨を移せない場合もあります。

例えば改葬を予定していた方が高齢の場合です。

改葬許可証の手続きを済ませ、後は遺骨の引き取り日を決めるだけのはずが、体調を崩し、急に入院してしまい改葬の日程が白紙になった場合などです。

住民票や戸籍謄本などの公的書類の場合、その書類自体には有効期限はないのですが、提出先のほとんどが「3か月以内のもの」を要求する場合がほとんどです。

何故なら住民票の場合,あまりにも昔のものだとその間に転居している場合もありますので、正確性を期すためになるべく直近の情報である「3か月以内のもの」を要求するからです。

では公的機関の役所から発行された改葬許可証には有効期限はあるのか気になる人も多いでしょう。

なにせ改葬許可申請される方は高齢者が多いので、急に予定が白紙になる事はあり得るからです。

改葬許可証には有効期限はありません。

これは住民票などと同じで改葬許可証自体に有効期限はありません。

しかし現在のお墓の管理者から3か月以内のものを要求される場合があります。

通常改葬の流れは

①改葬先を決める

②改葬許可申請を現在お墓がある役所へ提出

③改葬許可証をもって現在遺骨があるお墓の管理者に改葬許可証のコピーを渡し遺骨受け取り

④次の納骨先へ改葬許可証を提出し遺骨を納める

この様な流れになります。

多くの場合②③は同じ日に行う事がほとんどです。

何故ならたとえば都内に住んでいる方が九州のお墓から遺骨を改葬する場合、時間と費用のロスを最小にする為②③は一日で行う場合が一般的です。(通常改葬許可証は発行に1時間もかかりませんが、役所によっては即日発行できない所もあるので事前確認が必要)

その為多くの場合、現在のお墓の管理者は即時発行された改葬許可証のコピーを提出されるので有効期限の問題など無いのです。

しかし問題になるのは今あるお墓からそれほど遠くない場所に移す場合です。

例えば改葬を考えている、心配性の高齢者が前もって用意周到に早めに次の移転先を決め、改葬申請を行ったとします。

次の受け入れ先の準備良し、改葬許可証も役所から入手。

後は今あるお墓から遺骨を取り出す日程を決めるという段階で突然の大病で長期入院となった場合です。

約半年の入院から無事退院出来、やっと改葬を行える事になりましたが、今あるお墓の管理者から

「改葬許可証は3か月以内のものをお願いします」

と場合によってはこう言われることがあります。

改葬許可証には有効期限など無いから問題ないはずだ!と主張しても場合によっては再取得しなくてはならなくなる場合もあります。

半年前のものであれば許可してくれるかもしれませんが、これが一年前、二年前の改葬許可証だったらどうでしょうか?

おそらく何処でも改葬許可証の再取得を要求されるはずです。

現在遺骨のあるお墓の管理者が改葬許可証のコピーを要求するわけは

次の受け入れ先がきちんとした施設であるかを確認する為でもあります。

これが二年前の改葬許可証だった場合、本当に現在も受け入れ先があるのかどうなのかもわかりませんし、ひょっとしたら受け入れ先が経営破綻して問題になっているかもしれません。

この様な理由から

改葬許可証には有効期限はないが、あまりに期間が過ぎた改葬許可証の場合再取得を要求されることもある。

今あるお墓の管理者によって対応が違いますので、一年前の改葬許可証でも問題ないという所もあるかもしれませんし、再取得を要求するところもあると思います。

あまりにも期間が過ぎた改葬許可証の場合は今あるお墓の管理者に事前確認する事が必要です。

改葬許可証取得に際し必要書類は?

改葬許可申請書を入手するためには色々と必要書類があります。

改葬許可申請書

順番として改葬許可申請書に必要事項記入の上必要書類を添付する事で改葬許可証となります。

その為役所の窓口で「改葬許可証を下さい」と言うのは間違いで、「改葬許可申請書を!」が正解です。

通常は改葬許可申請書に必要事項記入の上必要書類を添付すれば改葬許可申請書が改葬許可証となります。

役所が改葬を許可した証明書と言う意味です。

しかし役所によっては改葬許可申請書兼許可証の場合もあります。

又、間違える方が多いのですが、改葬許可申請書は現在お墓がある役所の書式です。

あなたのお住まいの役所の改葬許可申請書ではありません。

役所は縦割りのため、書式が皆違い、改葬許可申請書の一番上には

〇〇市長殿となっており、一番下の改葬許可の印鑑は〇〇市長 〇〇一郎などとなっているはずです。

つまり「うちの市内のお墓から改葬する場合は責任持つけど、他の市のお墓の事なんて知らんよ!」

と言う事なのです。

遠方のお墓の場合はその市によって違いますが、改葬許可申請書をダウンロード出来るところもありますので、まずは役所に確認して取り寄せましょう。

受け入れ先の霊園の受け入れ証明又は永代使用承諾証のコピー

市として改葬を許可する場合は次の受け入れ先が本当にあるかどうかを知る為にも受け入れ証明書又は次の受け入れ先の永代使用承諾証のコピーを要求されるはずです。

次の受け入れ先がお墓や納骨堂や永代供養墓などきちんと管理された受け入れ先であれば役所も問題なく先の手順へと進めるはずです。

しかし問題となるのは最近増えている海洋散骨の場合です。

皆さんご存知のように散骨は違法でもなければ、合法でもないグレーゾーンの葬送方法です。

そもそも昔々の日本は土葬が中心でしたので、死体はお墓に埋葬するのが当たり前で、海へ散骨という考え方自体ありませんでした。

それが土葬から火葬へとなったことで葬送方法が多様化し、海への散骨と言う選択肢が生まれたのです。

そのため海への散骨などは法整備上想定外の葬送方法ですので役所では改葬許可する事は出来ません。

散骨の場合役所では正式な改葬先とは認めていないので改葬許可証は発行してくれません。

現在あるお墓の管理者の証明

役所では市内にあるお墓やお寺などの全ての埋葬者を把握しているわけではありません。

ここを勘違いしている方が多いようです。

あくまでも役所が把握しているのは現在その市区町村にお住まいの生前の方だけです。

それぞれの霊園の管理事務所なりお寺などがそれぞれ全ての埋葬者を台帳などで管理しているので、現在のお墓の管理者が埋葬の事実を証明し、その証明をもって役所は改葬許可するわけです。

その為、改葬許可申請書を入手したらまずは、現在埋葬してあるお墓の管理者の捺印が第一です。

現在のお墓の管理者の捺印もなく改葬許可申請書を役所に提出しても当たり前ですが受理されません。

委任状又は承諾書

委任状は申請者と墓地名義の方が違う場合です。

多くは墓地名義人が高齢で役所の手続きを行う事が困難などの理由から名義人の子などが代わりに手続きするケースであり、改葬申請ではよくある事です。

墓地名義人の意志が本当かどうか確認するためのものになります。

役所によっては事前にダウンロードできる所もありますのでまずは確認してください。

印鑑

お役所では何事も印鑑が必要です。

当然改葬許可申請書にも印鑑が必要となります。

シャチハタ以外の認印をお持ち下さい。

改葬許可証書き方と具体的な記入例は?必要書類や有効期限など注意点のまとめ

改葬許可申請書は今あるお墓の遺骨を別の場所に移す為には必ず必要な書類です。

書き方や記入例などわからない場合は本記事を参考にしていただければ問題なく許可が下りるはずです。

ただ、今のお墓が田舎の共同墓地や村の墓地などの場合管理者がはっきりしていない場合もあります。

そのような場合はまずは役所に事情を説明すれば具体的な方法を教えてくれるはずです。

本記事はあくまで一般的な進め方でありますが、役所によっては対応がかなりまちまちですので役所の指示に従いましょう。

なっとくのお墓探しは資料請求から