*本ページにはプロモーションが含まれています

墓石裏の建立者名には朱色など文字の意味が不明すぎる!

*本ページにはプロモーションが含まれています

*本ページにはプロモーションが含まれています

墓石裏建立者名の部分が意味不明すぎる?

と思われる方は多いのではないでしょうか。

墓石裏の文字が朱文字なのは何故?

なんか読めない漢字が・・

これはどの様に読むんだ?

など墓石裏部に疑問に思ったことはありませんでしたか?

墓石裏の建立者名には朱色など文字の意味が不明すぎる!

の記事をご覧いただきありがとうございます。

管理人で石屋のセイクredです。

この記事では単純明快な墓石正面とは違い、意味不明な事が多い墓石裏の事についての内容となっております。

墓石裏建立者名は何故朱文字?

仝って何?ハングル文字なの?

建之ってなんと読む?

特に墓石建立をお考えの方は是非参考にしていただければと思います。

墓石裏建立者名は何故朱文字?

和型墓石ですと通常墓石の裏面に建立者のお名前を彫刻いたします。

この建立者の部分に赤または朱が入れられていることがあります。

地域によって違うとは思いますが、石屋さんからは

生前という意味ですよ

と説明される場合が多いのですが、実はちょっと意味が違っているのです。

戒名は仏門に入った証に授かる名前でお坊様などは生前に授かるものですが、

我々一般人の多くは、亡くなった後に与えられることがほとんどです。

本来は生前に戒を受けるものなのです。

仏門の教え(戒律)を守り仏の弟子となった証が仏の世界での名前である戒名なのです。

その生前戒名の証として戒名に朱を入れるようになったのです。

戒名

戒名には信士、居士、院居士などありますが、戒名はどの部分のことかわかりますか?

2004年にお亡くなりになられたザ・ドリフターズのリーダーいかりや長介さんの戒名は

瑞雲院法道日長居士

ですが、

瑞雲が院号

法道が道号

日長が法号

居士が位号

と言い、戒名は本来、法号の事をいいますので日長の2文字が戒名なのです。

しかし今では上から下まで全てひっくるめて戒名と呼んでいます。

そして生前戒名では法号(戒名)部のみに朱をいれるようになっており、それが転じて建立者名のお名前部分にも生前の意味で朱(赤)を入れるようになったようです。

これはこれでこのような解釈もあるんだなと思えばいいことなのです。

時代によってその意味が全く違ってきているものはよくあります。

そのいい例が言葉です。

例えば「貴様」は今では相手を罵倒するときなどに使われますが、本来の意味は身分の高い人に使う尊敬語でした。

「やばい」は今ではすごくいいというニュアンスですが、本来は危険が迫っているなどの悪いイメージの言葉でした。

このように時代によって言葉の意味が変わっていくように、現代風にニュアンスが変わっていくのは言葉だけでなく仏事関係でも、あってもおかしくはないのです。

こうでなくてはおかしい!

それが当たり前だ!

など色々言われる方もいらっしゃいますが、ご自分が思う通りにやればいいのです。

特に仏事は地域によってもかなり違う部分がありますので、その地域に合わせたやりかたでされるのが一番なのです。

朱(赤)を入れる入れないは好きにされればいいのです。

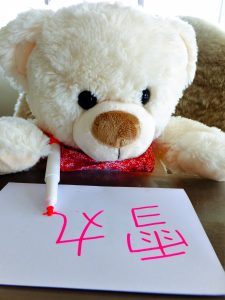

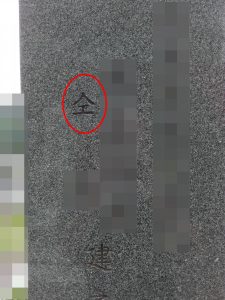

仝って何?ハングル文字なの?

現在はほとんど彫られることはありませんが30年くらい前の墓石の裏に謎の文字

仝・・・

皆さん読む事出来ますか?

私は当然読むことが出来ませんでした。

最初これはハングル文字なのだろうと勝手におもっていました。

ここの霊園は韓国の方が結構多いのだなととも思っておりました。

これはドウと読み、同じという意味になります。

皆さんもパソコンでどうと入力してみて下さい。

きっとこの文字が出るはずです。

墓石の彫刻は縦に右から彫っていきますので、

右におなじくと理解していただければ大丈夫です。

写真の場合ですと、建立者の苗字が同じですよ、ということです。

建之ってなんと読む?

墓石裏の建立者には

〇〇〇〇建之となっている場合がほとんどです。

「これは何と読めばよろしいのでしょうか?」とよく質問されます。

漢文の読み下しでは読み方を直して読むため建之は

これ(之)を建つ(建)となり建立と同じ意味となります。

お墓は先祖代々継がれていかれるものですので、時代が移り変わってもご先祖様を想う気持ちは変わることないよう建立ではなく建之を使うことが多いのです。

読み方としては

ケンシ

コンシ

が一般的なようです。

一部ケンノウ、コンノウなどと呼ばれていますがこれは

〇〇家之墓の之がノの為ケンノがケンノウ。コンノがコンノウと変化していったようです。

正直、石屋さんや彫刻屋さんの間では言い方はそれぞれです。

ケンシと言っているところもあればケンノウと言ういうところもあります。

私は長らくケンノウを使用しています。

どれでも意味は通じるので、この4つのどれかで言えばいいのではないでしょうか。

以上がこの記事で伝えたかったこととなります。

最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

なっとくのお墓探しは資料請求から